Wie tolerant waren die Hohenzollern wirklich? (Archiv)

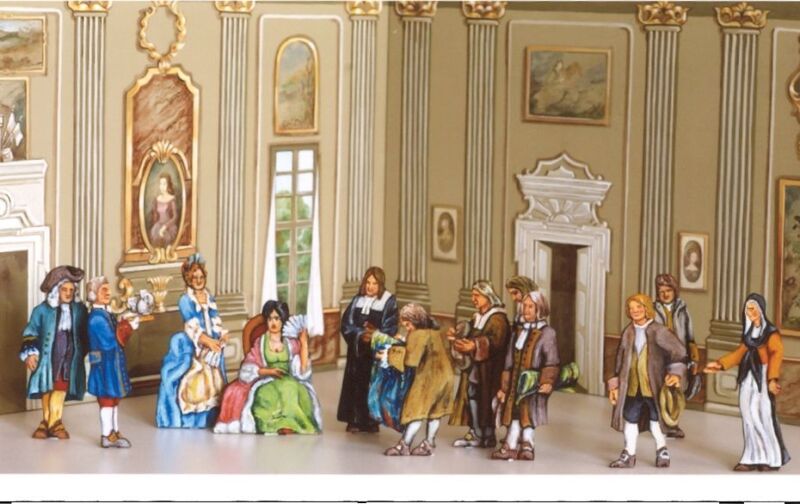

Ein neuer Blick auf das sogenannte Toleranzedikt von Potsdam, den Großen Kurfürsten und die Hugenotten in Schwedt und Umgebung

Das Stadtmuseum Schwedt/Oder lädt im nächsten „Treffpunkt Pavillon!“ am 15. Mai 2019 in den Berlischky-Pavillon ein. Der Referent macht in seinem Vortrag eine Reise in die Zeit der Ankunft der Hugenotten in Brandenburg und schließlich in der Uckermark. Dr. Matthias Asche ist Geschichtsprofessor in Potsdam und stellt in anschaulicher Art und Weise die politischen und gesellschaftlichen Zusammenhänge dar.

Wie verlief die Aufnahme der Hugenotten? Warum und wie kamen sie in die Uckermark und welche Bedingungen fanden sie hier vor? Wie verhielten sich die Uckermarker den Neubürgern gegenüber und was verband und trennte sie zu Beginn? Wie sah die Situation in Brandenburg aus? Neben dem Aufbau eines stehenden Heeres, dem Erwerb der preußischen Königskrone und den aufgeklärten Reformen im 18. Jahrhundert gilt das Potsdamer Edikt von 1685 zurecht als Meilenstein in der Geschichte des Aufstiegs der brandenburgischen Hohenzollern von einer mittelmächtigen deutschen Dynastie zu einer europaweit agierenden Großmacht.

Das Edikt steht am Beginn eines durch die kulturprotestantisch-borussischen Geschichtsschreiber im Rückblick fast schon mythisch verklärten Preußenbildes. Innerhalb eines bis in die Gegenwart aktueller brandenburgischer Landespolitik und öffentlicher Verlautbarungen nachwirkenden Preußen-Mythos wird diesem zweifellos bedeutenden Einladungspatent des Großen Kurfürsten eine besondere Modernität und Toleranz des Hohenzollern-Staates zugeschrieben. Diese, in der kollektiven Erinnerung wirkmächtige Deutung des Potsdamer Edikts freilich ist – gerade wegen der ungebrochenen Popularität des Großen Kurfürsten, nicht nur im Bundesland Brandenburg – kritisch zu prüfen.

So werden der historische Entstehungszusammenhang des Potsdamer Edikts, seine Inhalte und konkreten Umsetzungen, aber auch die vom Großen Kurfürsten verfolgten innen- und außenpolitischen Ziele in den Blick genommen. Auch und gerade unter Berücksichtigung der im Umfang beachtlichen hohenzollernschen Siedlungs- und Kolonisationspolitik im Gefolge des Dreißigjährigen Krieges wird so deutlich, dass das Potsdamer Edikt beileibe kein „Toleranzedikt“ war – es aus der Sicht des Großen Kurfürsten auch nie gewesen sein sollte. Es war vielmehr ein im Zeitkontext raffiniertes Instrument einer restriktiven, im Kern letztlich intoleranten Kirchenpolitik der Hohenzollern, welches erst später durch deren Hauptnutznießer – die Hugenotten – zu einem überschwenglich positiv gefeierten Bestandteil der preußischen Staatslegende wurde.

Der Vortrag beginnt um 18 Uhr, der Eintritt beträgt 2,50 Uhr.