Am 1. März: Tag des offenen Archivs und Kinderzeichnungen im Rathaus Haus 2 (Archiv)

Zeichnungen mit Schwedter Motiven

Im Foyer des Rathauses Haus 2 in der Dr.-Theodor-Neubauer-Straße sind derzeit Arbeiten von Schwedter Kinder und Jugendlichen zu sehen, die sich an dem Wettbewerb „Meine Heimatstadt - mein Heimatdorf“ beteiligt haben. Dazu hatte Bürgermeister Polzehl im Rahmen der Auftaktveranstaltung des 40. Internationalen Kinderzeichenwettbewerbes aufgerufen. Er wollte erreichen, dass sich wieder mehr Schwedter Kinder an diesem traditionsreichen Wettbewerb beteiligen. Ca. 350 Arbeiten gingen daraufhin bei der Kindervereinigung ein, 170 bezogen sich auf das konkrete Heimat-Thema. Nicht alle Zeichnungen konnten auf der Wettbewerbsschau an den Uckermärkischen Bühnen gezeigt werden. Deshalb werden die Schwedter Motive separat noch einmal vorgestellt. Die Ausstellung ist bis 1. März 2008 zu bewundern. An diesem Tag ist sie Teil einer Aktion, die das Stadtarchiv plant.

Tag des offenen Archivs am 1. März

Das Stadtarchiv lädt interessierte Schwedter Bürgerinnen und Bürger zum Tag des offenen Archivs am 1. März 2008, von 10 bis 16 Uhr ein. Die Mitarbeiterinnen haben Material zum Thema „Heimat und Vertriebene“ zusammengestellt, das sie an diesem Tag präsentieren werden. Zu Wort kommen auch Spätaussiedler, die über ihre Erfahrungen in der neuen, fremden Heimat schreiben. Im Foyer des Rathauses Haus 2, an den Maltischen der Kindervereinigung, können Kinder – angeregt durch die Ausstellung der Schwedt-Zeichnungen – ihre Vorstellungen von Heimat zeichnen.

Heimat und Fremde

Am Tag des offenen Archivs am 1. März stehen die Begriffe Heimat und Fremde im Focus der Betrachtung. Georg Simmel definiert das Fremdsein als zwischenmenschliches Verhältnis von Nähe und Ferne. Nah und doch fern ist der Fremde. Er steht außerhalb und ist gleichzeitig Bestandteil der Gruppe.

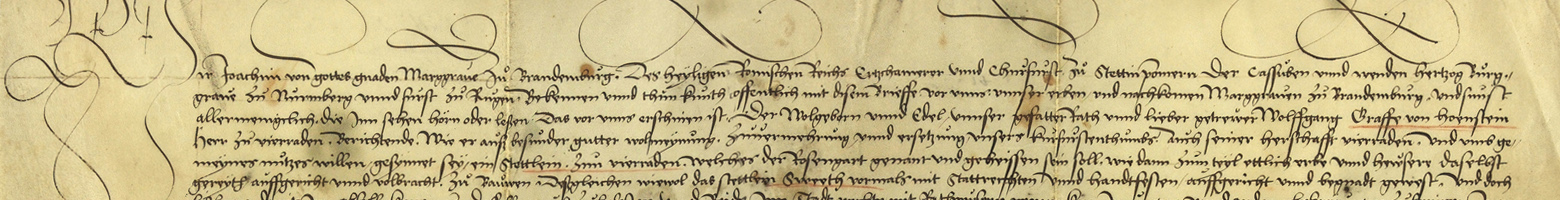

Die Uckermark ist schon immer Heimat für Kolonisten gewesen. 1535 ließ Kurfürst Johann II. Juden in Brandenburg zum Handel zu und gewährte 52 Familien das Niederlassungsrecht. 1573, nachdem dem Juden Lippold der Tod des Kurfürsten zur Last gelegt wurde, wies man sie aus. 100 Jahre später sprach Kurfürst Friedrich Wilhelm wieder eine Einladung aus. 50, aus Wien ausgewiesene jüdische Familien erhielten am 21. März 1671 das Recht, sich in Brandenburg nieder zu lassen. Aber erst mit dem Erlass vom 11. März 1812 im Zuge der Stein-Hardenbergschen-Reformen erlangten sie das volle Bürgerrecht. Am 29. Oktober 1685, nach dem heutigen Kalender am 8. Oktober, unterschrieb Friedrich Wilhelm im Potsdamer Stadtschloss eine weitere Einladung: das „Kurbrandenburgische Edikt“, das so genannte Potsdamer Edikt. Der Große Kurfürst verpflichtete seine Untertanen mit dem Edikt zu einer Toleranz von oben. Das Edikt umfasste 14 Punkte, die die Rahmenbedingungen für die Ansiedlung der französischen Glaubensflüchtlinge in Preußen-Brandenburg festlegten. Es war in deutscher und französischer Sprache niedergeschrieben und benannte zusätzlich die Ansprechpartner. Nach Friedrich Wilhelm bestätigten die Könige von Preußen das Dokument, das bis 1755 allein durch acht Verfügungen aktualisiert wurde. Nach Brandenburg kamen 20.000 Hugenotten. 1809 wurden die Refugiés zu Innländern erklärt.

Wie der Große Kurfürst verfolgte auch Katharina die Große die Absicht, menschenleere Landstriche zu besiedeln und die Wirtschaft zu beleben. Sie unterzeichnete am 22. Juli 1763 einen Erlass. Bis 1774 folgten diesem 30.623 Kolonisten. 23.216 von ihnen ließen sich um Saratow beidseits der Wolga in 66 evangelischen und 38 katholischen Dörfern nieder.

Am 20. Februar 1804 rief Alexander I. erfahrene und vermögende Landwirte nach Russland und versprach bei der Einreise Hilfe durch den Staat. In den 1880er Jahren setzte dann eine starke Auswanderwelle nach Amerika ein und im September 1914 begannen die Zwangsaussiedlungen.

Spätaussieder haben ihre persönlichen Geschichten erzählt. Sie berichten über die Zwangseinweisung der Eltern in die Trudowarmee, die Verschleppung durch die Nationalsozialisten nach Deutschland, die Eingliederung in die Wehrmacht, die Anklage des Vaters als Volksfeind. Das Ergebnis der Befragung wird in der Ausstellung „Spurensuche und Lebensgeschichten von Aussiedlern“ im Stadtarchiv Schwedt/Oder zu sehen sein.